GEOSTOR

Übersicht

Projekttitel | GEOSTOR - Submarine Kohlendioxid-Speicherung in Geologischen Formationen der Deutschen Nordsee |

Förderer | Deutsche Allianz Meeresforschung (DAM) |

Laufzeit | 2021 bis 2025 |

Kooperationspartner | GEOMAR Helmholtz-Zentrum für Ozeanforschung Kiel |

Projektleitung | Dr. Judith Denkinger |

Projektmitarbeiter | Tim Taugnitz, Jannis Meyer |

Zusammenfassung

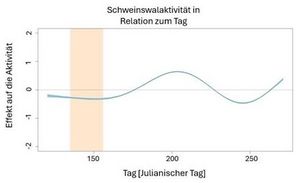

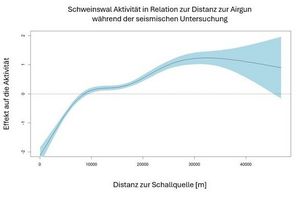

Im Rahmen des GEOSTOR-Projekts erhielt das Deutsche Meeresmuseum den Auftrag, zu untersuchen, ob und inwiefern die seismische Suche nach geeigneten Lagerstätten für CCS mittels Airguns Auswirkungen auf Schweinswale in der Nordsee hat. Die Datenerhebung erfolgte unter der Leitung von Michael Dähne in Zusammenarbeit mit der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Bis Juli 2024 wurden die Daten durch Tim Taugnitz mit Unterstützung von Jannes Meyer analysiert und ausgewertet. Die Ergebnisse zeigen deutlich, dass Schweinswale das Einsatzgebiet der Airguns in einem Umkreis von acht Kilometern meiden. Langfristige Auswirkungen, etwa in Form von Gehörschäden, konnten nicht nachgewiesen werden.

Das Projekt wurde mit der Einreichung des Abschlussberichts im März 2025 beendet. Der Bericht ist Online einsehbar.

Projektbeschreibung

Wie lässt sich CO2 unter der Nordsee lagern?

Im GEOSTOR-Forschungsprojekt „Submarine Kohlendioxid-Speicherung in Geologischen Formationen der Deutschen Nordsee“ wurde untersucht, ob und wie es möglich ist Kohlendioxid (CO2) in den geologischen Formationen der deutschen Nordsee im industriellen Maßstab zu speichern. Dazu wurde folgende Parameter identifiziert und Lösungswege diskutiert:

- die geologische Bedinungen

- Umweltrisiken

- neue Methoden zur Speicherüberwachung

- rechtliche Rahmenbedingungen

- Betriebs- und Entwicklungskosten

- möglichen Konflikte und Synergien zwischen der Offshore-CO2-Speicherung im industriellen Maßstab und anderen unter- und oberirdischen Nutzungen und Funktionen innerhalb des Meeresgebietes

Untersuchung von Lärmauswirkungen auf Schweinswale

Am Deutschen Meeresmuseum wurde das Ziel Nr. 4: „Erforschung der Auswirkungen von seismischen Lärm auf Schweinswale (Phocoena phocoena)“ untersucht.

Schweinswale gelten in der EU als besonders geschützte Art (Council Directive 92/43/EEC) und durch die ASCOBANS Vereinbarung hat sich Deutschland zum Schutz von Kleinwalen in der deutschen Nord- und Ostsee bekannt. Lärm gilt hierbei als ein besonderer Faktor, den es zu reduzieren gilt. Um Schweinswale zum Beispiel bei der Konstruktion von Offshore Windkraftanlagen zu schützen, darf ein Grenzwert von 160 dB re 1 µPa2 s des Schallereignispegels (SEL) und ein Grenzwert von 190 dB re 1 µPa des Spitzenschalldruckpegels (SPL) in 750m Entfernung vom Schallereignis nicht überschritten werden.

Monitoring durch hochfrequente Schweinswalklicks

Um die Schallauswirkungen von Schalldruckkanonen (Airguns) bei seismischen Surveys der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (BGR) auf Schweinswale zu erfassen, wurde zeitgleich zum Einsatz der Airguns die Schweinswalaktivität im und um das Surveygebiet über passives akustischen Monitoring (PAM) mit PODs überwacht und der Hintergrundschall durch Breitbandhydrophone aufgezeichnet. Die PODs erfassen hochfrequente Schweinswalklicks im Bereich von 130 kHz, während die 10-500 Hz Soundtrap-Recorder und eine Analyse der seismischen Signale erlauben, die wesentlich tieffrequenter sind.

Es wurden drei Forschungsfragen bearbeitet:

- Besteht ein erhöhtes Verletzungsrisiko für Schweinswale durch eine mögliche Zunahme seismischer Surveys in der Nordsee?

- Haben die seismischen Surveys, die für CCS erforderlich sind, wahrscheinlich langfristige negative Auswirkungen durch eine erhöhte Störung von Schweinswalen?

- Wie verhält sich der zusätzliche Lärm durch seismische Surveys zu der bereits bestehenden Lärmbelastung in der Nordsee?